![]()

類似したホールが一つもない面白さ杉山 通敬

中部銀次郎がカレドニアンGCを好んでプレイしたのは、攻める面白さが味わえたからだと思う。いつであったか、当クラブの早川治良会長が、中部とのプレイ後の歓談で、「カレドニアンの特長はどういうところにあるでしょうか」と尋ねた。

十数年も以前のことなので、精しい会話のやり取りは定かでないが、「1番から18番まで類似したホールが一つもない所でしょうね」と応答したのが印象に残っている。国語辞典で〈類似〉を引くと、〈よく似ていてまぎらわしいこと〉とあり、〈類似品〉を例に挙げてある。

いわゆるブランド品にはこれが出回り、本物と偽物の区別がつかない者にはしばしば、騙される。そうした〈まぎらわしさ〉がカレドニアンの18ホールには一つもないことを〈類似〉ということばで言い切ったのだ。

言い換えれば、「1番から18番まですべてが本物で、偽物がない」そんなニュアンスがあって、印象に残っているのだ。現役時代の中部のコースマネージメントは誠にシンプルだった。彼はよく言っていた。

「ティショットの狙いどころは常にフェアウェイのセンター。グリーンを狙うショットは、ピンがどこに立っていてもグリーンのセンター」

中部のマネージメントは「センター主義」だった。ところが必ずしもそうでないことをあるとき、N氏から聞いた。N氏は1960年代に日本アマの常連だった。「いつだったか、日本アマの練習ラウンドにお伴をさせてもらった。練習なのに1打として手を抜かない。たとえばティショットなど、フェアウェイを三等分してターゲットを絞る。幅が45ヤードあるとすれば、左サイドとセンターと右サイドと15ヤードずつ三等分して狙いを絞っていた。だからたとえ、センターに飛ばしても納得しない。15ヤード右へ逸れたとか、左へ逸れたといって原因をチェックする。ピンの位置によっては、センターが必ずしもベストポジションではないというわけ。凄い人だな、と感じました」

どうやら「センター主義」を説いたのは、アベレージ・ゴルファーに対する指針だったのかもしれない。N氏からこの話を聞いたのは中部の没後のことである。彼がカレドニアンを初めてプレイしたのは、いつなのかは知らないが、現役を引退したのは1987年で、カレドニアンが開場したのは1990年だから引退後であることは確かである。

![]()

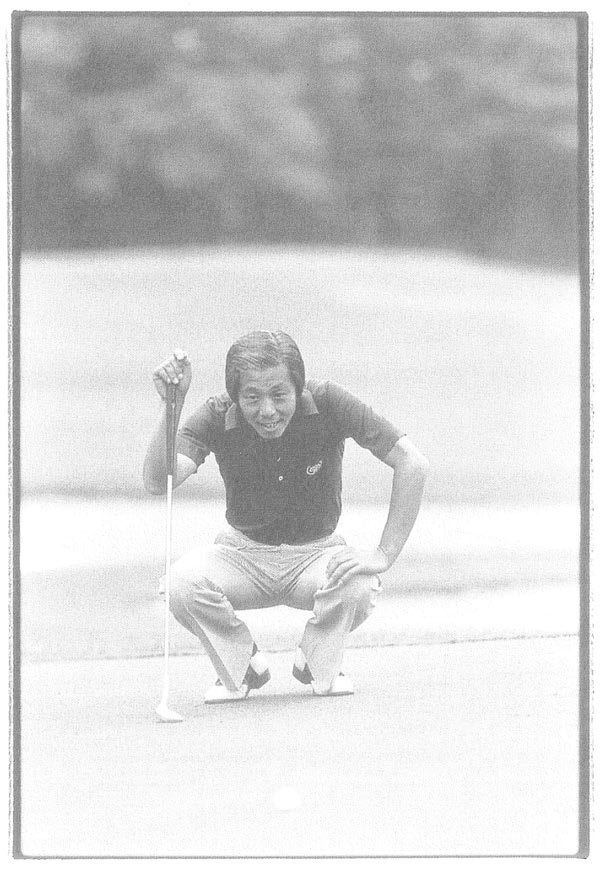

中部銀次郎氏

![]()

中部氏(左)と早川会長は遅くなるまでゴルフ談義

早川会長が大の中部ファンであることもあって、西澤忠氏が案内したという。そんなことから、カレドニアンの有志会員と、中部が日頃親しくしている仲間と、年に何回かフレンドマッチをやるようになった。前述の「類似」のコメントは、そんな折の19番ホールで出たのである。その席上で、早川会長がさらにおねだりでもするように、「もう少し具体的に言うと、どういうことですか」と尋ね、アルコールをきこしめした中部はなめらかな口調で応じた。

「たとえば2番のパー5は縦長の三段グリーン、次の3番のパー3は瓢箪を横にしたような横長のグリーン。ですから2番は縦に並んで三つのグリーンが独立してあると思っていい。3番は横に並んで二つのグリーンがある。縦長で縦に対する距離感を試され、横長では横に対する距離感を試される。その上で、縦長では横ブレのないショットを、横長では縦というか、高いショットを試される。ですから、三段グリーンの上段にピンがあるのに下の段に乗せても乗ったことにならないし、瓢箪の右にピンがあるのに左に乗せても乗ったことにならない」

時折、盃を口に運びながらそんなふうに言ったあとさらに、「2番と3番だけでなく、18のグリーンがみんな違う形状をしていて、グリーン周りの造形も一つも類似してない。ですから、それに応じた攻め方をさせられる。そこがカレドニアンの面白さじゃないですか」

参会者のあちらこちらから「さすがは中部銀次郎、伊達に日本アマを6回も勝ってないな」。

しきりに半畳が飛ぶ。ラウンド後にみんなで一杯やりながら、そんなひと時を過ごすのは実に楽しく、今となっては懐かしさが募るばかりである。

![]()

中部銀次郎氏

![]()

杉山通敬氏

【プロフィール】

1935年東京生まれ。国学院大文学部卒。「ゴルフダイジェスト」編集長を経て1977年3月にゴルフ・ジャーナリストに。ゴルフ雑誌を中心に寄稿、活躍している。著書に『帝王のゴルフ』『プレイ・ザ・ゴルフ』『日本の人物ゴルフ史』『ゴルフがうまくなる本』『ゴルフ花伝書』『中部銀次郎ゴルフの心』『ジャック・ニクラスの魅力』『中部銀次郎新ゴルフの心』『中部銀次郎ゴルフの流儀』『中部銀次郎ゴルフの極意』など多数。

『カレドニアンで一番いいのは、いつラウンドしても愉しい、

それが一番でしょ』

下関、廣野、東京と名だたる名門をホームコースにしてきた中部銀次郎。

そんな彼が90年代に気に入ってよく足を運んだのが、M・ポーレット設計のカレドニアンGCだ。

ここを気に入ったのが「ラウンドしていて何となく面白いから」だとか……。

この言葉にこそ、“中部流、コースの見方”が詰まっているのだ。

コースを見るのも、ゴルファーの腕なんだ――という中部銀次郎の言葉を紹介した。続いて、中部流のコースの見方についての発言を、思い出すままに記してみたい。

彼のホームコースは、少年期には地元の下関GCを揺籃の地としていたが、神戸の大学に進んだ後は廣野GCを研鑽の場とし、社会人となって東京に出てからは、東京GCをホームコースにしていた。すぐ隣の霞が関CCにも所属したが、通う頻度は50対1ぐらいの割合で東京GCの方が多かった。彼のゴルフ半生にとっては、「ホームコースはこの東京GC」という時代が一番長い。

1990年代のいつごろからか、介する人あって彼はカレドニアンGCの名誉会員となった。カレドニアンは彼の他にも金田武明、長嶋茂雄氏らを名誉会員に迎えていたと思う。東京グリーンの早川氏と中部の友人ゴルファーと語らって、年に二回のコンペも催されるようになり、筆者もよく出かけて行った。人見知りする中部がこのような催しになぜ応じたのか――と周りでは訝ったが、何より彼がカレドニアンのコースとしての面白さに魅せられていたゆえだっただろう。

彼はカレドニアンに赴くことが次第に多くなっていった。それで、一度、可笑しなことがあった。コンペで中部の設計した久慈大洋GCに出かけるというときのこと、車は彼が運転して筆者が助手席、後ろには克子夫人が乗っていたが、首都高から常磐道に入るところを、いつの間にか彼は千葉に向かう道を走らせていたのだ。「ちょっと、名人。いったい、どこのコースへ行こうっていうの?」と、向かう道の違うことに気づいて筆者は言った。「あれっ、間違えちゃった。そうか、今日はカレドニアンじゃなかったのか……」うっかり間違えてしまうほど、彼にとってカレドニアンは馴染みあるゴルフ場になっていたのである。カレドニアンは、マイケル・ポーレットというアメリカの若手設計家の手になる。設計の特徴は、リンクス風の味わいを加えたところにあって、ために「スコティッシュ・アメリカン」と称されている。その辺りに不思議な魅力があった。中部が魅かれたのも、そのアメリカ風とスコットランドリンクス風の混在したところだったと思う。

この中部がお気に入りのカレドニアンについて、彼と車の中や酒場で何度となく論じ合ったことを思い出す。「カレドニアンは、何となく回ってて面白いんだよね、あそこは」「なんとなく面白いって、どういうこと?」と、筆者は彼の本音を聞き出そうとする。彼が連載していた『もっと深く、もっと楽しく』のまとめ役としては、日常の会話が取材なのだ。「回ってて、まず似たようなホールがないじゃない。次のホールに移ると、まったく違う印象のホールが待ってる。こういう造り方って、なかなかできるもんじゃないよ」「言われてみれば、確かに。名門とか謳われているゴルフ場でも、どこも林に囲まれてまるでそっくりみたいなホールが続いているとこ、けっこうあるな」「でしょ? プレーしてて単調になっちゃうんだよね、そういうゴルフ場って」「そういう点では、銀ちゃん、久慈大洋はホールごとの印象がくっきり違ってる。ホール建てには、いろいろ工夫した?」「もちろん、考えたよ。難しいのは、ホールごとに違いを出そうとすると、はったりが多くなっちゃうの。世間で変化に富んで面白いといわれてるコースで、要するに作為的なはったりばっかり――っていうゴルフ場、少なくないのよね」「なるほど、いつか一緒に行った名古屋の××GCなんて、外連味過多だった気がするけど、ああいうコース?」「そう、名匠××さんの設計だけど、どうもあそこは××設計とは言われてるけど、弟子が手掛けたらしい。あのころは、××さんはもう歳とってて、コース造りを自分では見てなかったっていう。コース、設計意図通りにできてないのかもしれないね」「で、カレドニアンだけど、何が一番いいんだろうか?」「いつラウンドしても愉しい。それが一番でしょ。よくできてるコースだよ」「まあ、そうだね」コースのホール建てなど、ゴルフをプレーする上で問題にすることはない――と、考える人もあるだろう。1ホール、1ホールをショットをし、アプローチをし、パッティングしていれば、ラウンドは終わる。が、ゴルフというのはそれでいいのか? むろん、考え方は人それぞれなのだが。

筆者は、ゴルフを単なる遊びだとは思っていない。何らかの思惟行為を伴うゲームだと見做している。その点、中部銀次郎の知遇を得て、機会あるごとにゴルフ論を交わせたことは、最大の幸運だった。

出典:『ゴルフクラシック』2008年9月号より抜粋

![]()

なかべ・ぎんじろう

1942年山口県下関市生まれ。日本最後のアマチュアイズム継承者。日本アマでは前人未到の6回の優勝(62、64、66、67、74、78年)を成し遂げ、四半世紀にわたり日本アマチュアゴルフ界の頂点に君臨した。またフェアウェイでの凛とした姿から"貴公子"と呼ばれ、彼の著書『もっと深く、もっと楽しく。』『悠々として急げ』(いずれも日本文化出版刊)はゴルファーのバイブルとしてロングセラーとなっている。2001年12月14日、59歳の若さでこの世を去った。

記事一覧に戻る

TOPへ戻る

中部銀次郎氏

中部銀次郎氏

中部氏(左)と早川会長は遅くなるまでゴルフ談義

中部氏(左)と早川会長は遅くなるまでゴルフ談義

中部銀次郎氏

中部銀次郎氏

杉山通敬氏

杉山通敬氏